본지는 광복 80주년을 맞아 정봉주 前 이동초등학교 역사관 건립추진위원회 위원장이 발굴, 수집해온 이동초 출신 애국지사들의 미공개 기록자료를 연재한다. 첫 순서로 기미년(1919년) 남해 독립만세운동을 주도한 것으로 알려진 하전 이상태(이동초 전신인 사립동명학교 1회 졸업) 애국지사의 공적서 기록을 공개한다. 이 공적서는 국가유공자인 홍창식(뮤지컬배우 홍지민 씨의 부친) 선생이 작성해 1990년 보훈부에 제출한 자료이다. 본지는 정봉주 전 위원장의 도움을 받아 원문 한자를 한글로 바꿔 게재한다. 3·1운동 관련 인원 통계는 공적서 원문대로임을 밝힌다. <편집자 주>

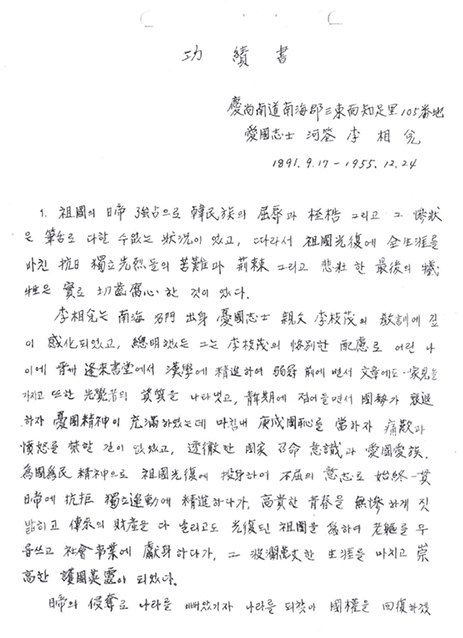

공적서(功績書)

경남 남해군 삼동면 지족리 105번지

애국지사 하전(河荃) 이상태(李相兌)

1891.09.17.~1955.12.24.

1. 조국의 일제 강점으로 한민족의 굴욕과 질곡 그리고 그 참상은 필설로 다할 수 없는 상황이었고, 따라서 조국광복에 전 생애를 바친 항일 독립선열들의 고난과 형극 그리고 비장한 최후의 희생은 실로 절치부심한 것이었다.

이상태(李相兌)는 남해 명문 출신 우국지사 친부 이지무(李枝茂)의 교훈에 깊이 감화되었고, 총명했던 그는 이지무의 각별한 배려로 어린 나이에 진주 봉래서당(逢來書堂)에서 한학에 정진하여 약관 전에 문장에도 가견을 가지고 또한 선각자의 자질을 나타냈고, 청년기에 접어들면서 국세가 쇠퇴하자 우국정신이 충만하였는데 마침내 경술국치(庚戌國恥)를 당하자 통탄과 분노를 금할 길이 없었고, 투철한 국가소명의식과 애국애족, 위국위민 정신으로 조국 광복에 투신하여 불굴의 의지로 시종일관 일제에 항거 독립운동에 정진하다가, 고귀한 청춘을 무참하게 짓밟히고 전래의 재산을 다 날리고도 광복된 조국을 위하여 노구를 무릅쓰고 사회사업에 헌신하다가, 그 파란만장한 생애를 마치고 숭고한 호국영령이 되었다.

일제의 침탈로 나라를 빼앗기자 나라를 되찾아 국권을 회복하겠다는 항일 독립운동이 우국선열들에 의해서 국내외에서 줄기차게 전개되었다. 그리하여 2·8동경독립선언으로 봉화를 올린 기미년 3·1독립만세 의거는, 3월 1일 서울 파고다공원에서 수만의 국민들이 운집한 가운데 거행된 독립선언서의 낭독에 이어 일어난 만세운동은 전국 방방곡곡으로 요원의 불길처럼 퍼져나가, 218개 군 어느 한곳 자주독립을 외치는 함성이 메아리치지 않은 곳이 없었고 태극기의 물결이 뒤덮이지 않은 거리가 없었다.

연 3개월여 동안 전국에서 총 202만34여명이 독립만세 시위운동에 참여하여, 745여명이 일제의 총칼 아래 목숨을 잃었으며 1만54여명이 부상했고 4만64여명이 체포된 3·1독립운동은, 민족 전체가 혼연일체가 되어 한민족의 자주독립 의지를 세계만방에 떨친 혁명적 대의거였던 것이다.

3·1독립운동은 신분과 계급, 지역과 종파, 사상과 이념, 남녀노소를 초월하여 온 민족의 결집된 의지로, 추호의 후퇴나 굴복도 없이 일제의 총칼 앞에 맨주먹으로 맞선 육탄항쟁이었다. 민중들의 자발적 시위 항쟁은 국내뿐만 아니라 서‧북간도를 비롯하여 연해주, 미주, 멕시코 등 한인족(韓人族)이 거류하는 곳에서는 어디서나 독립선언과 독립시위운동이 일어났다. 이는 반만년의 유구한 역사와 문화 그리고 전통의 역량을 총결집하여 일시에 폭발시킨 활화산이었다.

3·1독립운동은 경술국치 이후 일제가 10년에 걸쳐 닦아놓은 식민지 무단통치와 한민족 말살 정책을 근본적으로 붕괴시키고, 마침내 대한민국임시정부를 탄생시켰고 임시정부는 광복군을 창군하여 명실상부한 국민군을 가지고 드디어 대일 선전포고를 내림으로써, 민족의 독립운동은 국가의 독립전쟁으로 전개되고 광복군의 국내 진공(進攻)이 기도되었다. 3·1독립운동은 인류 역사상 유례를 찾아볼 수 없는 전무후무한 영구불멸의 위대한 전세계의 약소민족 해방운동이었다.

이상태는 지방(남해 삼동면)의 3·1독립의거를 주도함으로써 한민족이 이룩한 이 만고에 빛날 대위업의 일익을 담당한 것이다.

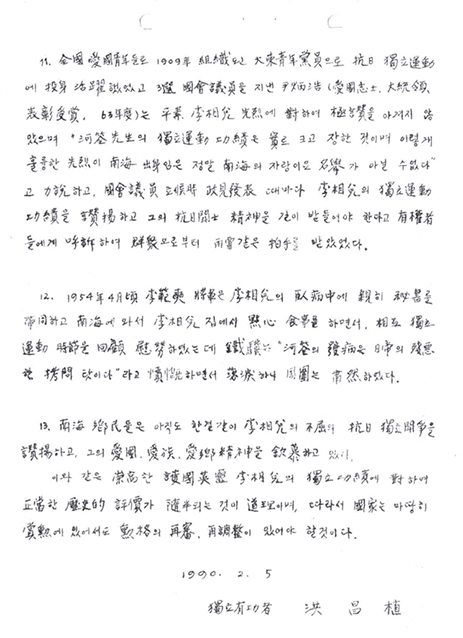

2. 이상태는 평소 경술국치로 일제의 조국 강점을 개탄, 분개하여 오던 중 1911년 3월경 친부 이지무가 안악(황해도) 사건(105인 사건)으로 일경(日警)의 추적을 받아 도피생활을 하게 되자, 일제에 대한 증오는 극에 달하였으며 절치부심 항일 독립운동에 투신하였으니 약관의 혈혈청년이었다.

기미년 3·1독립만세의거가 전국적 규모로 그 시위운동이 확대되자 이상태는 남해읍의 이예모(李禮模), 정용교(鄭鎔交) 등과 남해 의거를 모의하고 동년(同年) 4월 4일(장날) 남해읍시장 3·1독립만세시위에 참가한 후 정용교로부터 독립선언서와 태극기를 받아가지고 삼동면 의거를 획책(劃策)하였다.

남해읍 의거에 참가 후 급히 삼동면 지족리에 돌아온 이상태는 4월 4일 밤 동지들과 거사를 모의하고 10 수명의 가권(家眷)마저 동원하여 태극기 수백매를 제작하는 한편 동지들을 각 부락에 보내서 부락민을 설득하여 익일(4월 5일) 오전 10시경에 지족리 노상에 700여명의 군중을 동원 집결시켰다. 이상태는 군중 앞에서 독립선언서를 낭독하고 대한독립만세를 선창하니 군중의 만세 함성은 지축을 진동시켰다.

지족리 의거 후 이상태는 다시 숨돌릴 겨를도 없이 동지들과 활동을 전개하여, 4월 6일 오전에는 미조리(彌助里)에서, 동일(同日) 오후에는 동천리(洞天里)에서 각각 기백(幾百)의 군중을 동원 3·1독립만세거(獨立萬歲擧)를 거행하여 남해 삼동면 3·1독립의거를 주도하였다.

4월 7일 사천, 삼천포 주재 일경과 일헌병대가 남해 일대를 내습하여 3·1독립의거 주도자들을 색출 체포하게 되자, 이상태는 일시 피신하였다가 4월 8일 야음을 틈타 남해를 탈출하였다. 이때부터 이상태는 일제에 쫓기는 몸으로 망명생활을 시작하게 되고 본격적으로 항일 독립운동에 전생애를 바치는 투쟁을 감행하게 되었으며 그 행적은 시종여일하게 조국의 해방까지 20수(數) 성상(星霜)이 계속되었다.

SNS 기사보내기

관련기사

- 유림단 조직 항일운동…진주·남해 어업권 확보에도 총력

- 남해수산고 신축 이전에 재산 희사…수산 인재 육성에 헌신

- 남해 3.1운동 주동자로 2년 옥고…1990년 건국훈장 애족장 추서

- 광복 소식에 남해 만세운동 회상하며 한시로 감회 읊어

- 학도병 탈출해 광복군 가담, 일본군 배치정보 제공해 전과 올려

- “칠십 넘어 쓰는 나의 수기, 후대에 참고되길”

- 일본유학 중 학도병 징집, 대구 거쳐 중국 쑤저우 배치

- 다른 학도병들과 목숨 건 탈출 감행…‘7인의 탈출’로 기록

- 중국군 도움받아 일본군 추격 벗어나, 마침내 광복군 합류

- 일본 항복 소식에 환호…광복군 위세 떨친 7인 동지

- ‘만보산사건’ 규탄 격문 배포로 옥고, 건국훈장 애족장 추서