까사 리포조(casa-riposo). 봉우마을 달맞이 언덕 위 하얀 쉼터. ‘강진로 401’ 도로명 주소를 입력하면 나오는 지명이다. 이곳은 2020년 귀촌한 천근우 건축사가 지은 곳이며 현재 건축행위가 더 진행되고 있는 타운이기도 하다. ‘쉼이 머무는 집’이라는 뜻의 까사리포조에서 만난 한 예술가, 바로 조형배 설치미술가다.

봉우마을에 터를 잡은 천근우 건축사와의 인연으로 올해 남해읍 섬호마을 귀촌인의 집에 머물며 ‘남해에서의 제2의 삶’을 모색하고 있는 그는 일상의 절반은 이곳 까사리포조를 찾아 성경 필사 등으로 명상과 창조의 삶을 보내면서 작업 구상, 현재 진행 중인 건축 현장의 관리 감독도 겸하고 있다.

슈투트가르트 국립조형예술대학 졸업 후 ‘스튜디오 아트’ 이어가

조형배 작가는 신학 과정을 모두 마친 직후 스물여섯의 나이에 서울을 떠나 독일 슈투트가르트 국립조형예술대학으로 향했다. 스스로를 아름다움에 있어 굉장히 직감적이라고 표현하는 그는 설치미술, 스튜디오 아트, 비쥬얼 아트 등 최근의 종합예술분야로 귀결되는 현대미술의 다양한 시도를 즐겨 한다.

본질을 그대로 살려 최대한의 터치를 않는 ‘미니멀리스트’이기도 한 그는 군더더기 없는 남해의 아름다움에 말문을 잃었다. 그도 그럴 것이 하나의 하얀 성이기도 한 ‘까사리포조’에서 바라보는 강진만 바다의 색은 한마디로 정의 내릴 수 없으며 경계 또한 가늠할 수 없다. 조형배 작가는 “남해에서 아름다움에 매일 눈뜨고 있다. 유배문학관에 가면 자암 김구 선생이 쓰신 글귀가 있지 않나. 일점선도(一點仙島). 그 말이 참 와닿는다. 선도(仙島)라는 단어가 신비로운 이상향을 잘 표현한 것 같다. 우리가 머무는 이 공간 역시 사랑의 가치관, 자연과 창조의 공감을 함께 나누는 공간으로 이웃과 지역과 연계해 가고자 천근우 건축사와 함께 고민하고 있다”고 말했다.

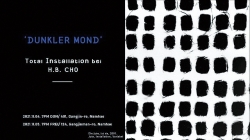

Dunkler Mond 그믐달 같은 칠흑 어둠에 매료 되다

“하늘과 바다와 색이 같아서 산이 꼭 바다 위에 올라온 듯 보였다가 어떤 날은 바다색이 달라져 산이 일순간 사라진 듯 보이는 환영을 느끼기도 한다. 남해의 여러 장면이 매력적이지만 특히 잊고 살았던 ‘까만색’에 매력을 느꼈다. 이곳은 가로등도 거의 없어 잘못하면 바다에 풍덩 빠질 수도 있다. 역설적이게도 어두워지면 가장 확실하게 보이는 게 있다. 선명한 아름다움. 가장 어두울 때 가장 밝은 걸 함께 이야기하고 싶었다” 조형배 작가는 오는 11월 4일 저녁 7시에 설천면 강진로 401 ‘까사 리포조’에서 ‘Dunkler Mond’라는 주제로 설치 미술 전시를 가진다. 이어 11월 5일 저녁 7시에는 섬호마을 귀농인의 집인 남해읍 강진만로 124에서 전시를 진행한다. 독일어로 ‘그믐달’이란 뜻의 이 전시를 통해 “남해는 밤에도 아름답다. 어둠으로 가득한 첨망대 노량 앞바다에서 순국선열이 나라를 위해 기도하는 밤, 유배 간 아들을 보고 싶어 하는 어머니의 마음이 앵강만 하늘에 사무친 눈물의 밤이기에 남해는 밤에 더 아름답다”는 것을 담아내려 한다. 봉우마을 달맞이 언덕 쉼의 집, 까사리포조에서 한 번, 달도 한껏 안아 들 섬호마을 큰집 마당에서 그런 마음을 담아 소중한 빛을 올린다는 작가의 초대가 귀하디 귀하다.

빈 벽, 빈 집, 인구, 청년 문제…맞닿은 고민을 모두 미술적인 공간으로 승화할 수 있다

조형배 설치예술가는 “남해의 가장 큰 이슈는 빈집이 아닐까 싶다. 빈집을 더 들여다보면 인구 문제와 닿고 더 구체적으로 들어가면 청년 문제와 마주치게 된다. 빈집이 있어도 팔지를 않지 않나. 이것을 좀 더 많은 사람들에게 알리고 싶다. 설치미술과 건축은 어느 면에서 맞닿아 있다. 빈 벽만 있어도 설치 미술은 가능하다. 최소한의 터치나 변화로 최대한 달라보이게 하면서 의미를 새롭게 가져가도록 하는 계기를 만드는 게 설치미술의 일이다. 사람들의 한 가운데로 ‘주제’를 끌어오는 셈이다. 어떤 프레임 안에 가둬지는 게 아니라 (예술로 인해) 내 눈이 달라지고, 관점이 달라지는 잠시나마 그런 ‘이동’을 이끌어 내고자 하는 게 나의 역할”이라고 말했다.

이어 조형배 작가는 덧붙였다. “남해는 굉장히 크리에이티브적인 곳이다. 보여주고픈 욕구와 보이게 하고 싶은 욕구가 마구 상생하는 역동적인 곳”이라며 “김만중의 허묘를 아시나요? 저는 여러 매력 중 단연 으뜸이 바로 ‘김만중의 허묘’라고 생각해요. 남해의 빈집, 남해의 밤. 허묘. 비어있죠. 아무것도 없지만 김만중이 잠시 왔다가 갔다는 그 상징만으로 그 누구도 함부로 어쩌지 못하죠. 아무것도 아니라고 하지만 아무것인 것처럼 느끼게 되는 게 남해의 장점이자 매력인 셈이죠. 신비함의 가능성으로 가득 찬 곳이자 자연과 인문학적 환경이 풍요로운 곳이에요. 더 적극적으로 예술로 승화시키고 알리고 싶다는 욕구가 듭니다”

남해에서 발견되는 고유한 장소를 찾고 그 장소성의 가치와 매력을 설치미술로 승화시켜 소통하게 하는 힘, 쉼이 주는 힘이자 예술이 지닌 힘일 것이다. 뿐만 아니라 드로잉 작업과 그림을 매개로 한 상담으로도 자주 만나고 싶다는 그와의 대화 속에서 ‘쉼과 예술’이 더 가까이 다가와 있음을 느낄 수 있었다.