기자가 대학에 입학했을 때였다. 작가를 지망했던 기자는 학과 공부는 등한시한 채 문학작품을 읽으며 도서관에서 세월을 보냈다. 서가에 꽂힌 책들을 뒤적이다가 무료해 옆 서가로 눈을 옮겼는데, 그때 한 권의 책이 눈에 띄었다.

『한국고전의 재인식』(홍성사, 1979)이었다. 우리 고전문학에 대해서도 관심이 아주 없었던 것은 아니지만, ‘재인식’이라는 말이 눈길을 끌었다. ‘천편일률’이라는 말로 치부되던 고전문학을 어떻게 봐라보았기에 ‘재인식’이라는 타이틀을 사용했을까? 궁금증이 일어 책을 뽑았다. 그리고 그 책에 홀딱 빠졌다.

책 앞장에 “빛바랜 고전이 영원히 낡지 않는 것은 또 하나의 새로운 생명을 거듭하기 때문이다”란 저자의 소회가 실렸다. 문학이 가지고 있는 장구한 생명력, 그것은 작가든 연구자든 궁극의 진리를 찾듯 좇는 환상이자 이상향이다. 저자는 그 지향이 결코 무지개가 아니며, 우리가 얼마나 관심을 가지고 노력하는가에 따라 드러나는 고갱이라고 갈파하고 있었다.

눈이 번쩍 뜨이는 신천지를 만난 기분으로 기자는 저자의 다른 저서들도 빌리거나 사서 읽었다.

이 책의 저자는 백영(白影) 정병욱(鄭炳昱) 선생이다. 당시 서울대학교 국문학과 교수로 재직하고 있었고, 우리 고전시가와 판소리 연구 등에 매진하는 중이었다. 현대문학 작품이나 뒤적이고 고전도 서구의 것이 으뜸이라는 판에 박힌 아집에 빠져 있던 기자는 우리 고전문학이 이렇게도 흥미롭고 가치 있는 줄 선생의 책을 읽으며 새삼 깨달았다.

언젠가 이 분의 강의를 꼭 들어야겠다고 다짐하면서, 서울대에 가 청강이라도 하겠다는 서툰 기약도 했다.

그러나 선생은 기자를 기다려주지 않았다.

2학년에 올라간 1982년 가을 나는 뜻밖의 부고를 접했다. 정병욱 선생이 이제 고작 회갑을 넘긴 나이에 지병으로 세상을 뜨셨다는 기사였다. 왜 진즉 찾아가보지 못했을까, 기자는 땅을 치며 게으름과 불찰을 후회했다.

대학을 마치고 난 뒤 기자는 작가의 길은 접고 대학원에 입학했다. 그리고 고전문학을 전공해 박사학위까지 마쳤다. 이제 돌이켜보니 기자가 고전문학의 성역에 발을 들여놓은 계기도 선생의 저술을 읽은 감동에서 비롯한 듯하다.

윤동주의 시고를 간직해 『하늘과 바람과 별과 詩』를 출간하다

남해에 내려온 뒤 나는 정병욱 선생이 남해 사람인 것을 알았다. 선생은 1922년 3월 25일 설천면 문항 마을에서 태어났다. 박사가 지천으로 깔렸다는 그 마을이다.

남해에서는 오래 살지 않고 교직에 계셨던 부친을 따라 1927년에 하동으로 삶터를 옮겼다. 하동과 광양 등지에서 유년기를 보냈는데, 광양 망덕포구에 있는 ‘정병욱 가옥’은 지금 등록문화재 제341호로 지정되어 있다.

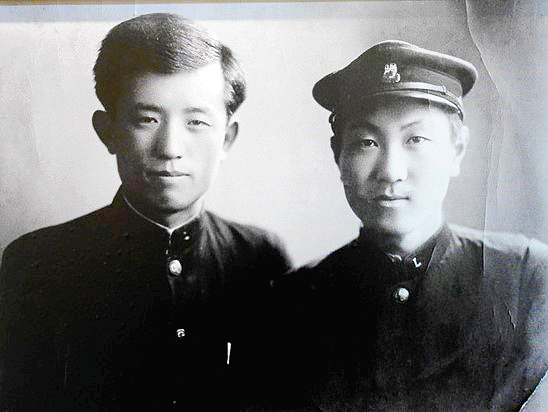

동래고보를 졸업한 뒤 연희전문학교 문과에 입학한 선생은 1940년 연희전문 기숙사에서 잊지 못할 선배를 만나게 된다. 1945년 2월 후쿠오카 형무소에서 망극하게 죽은 시인 윤동주다. 둘은 문학과 시대에 대해 많은 이야기를 나눴고, 일본으로 떠나기 전 윤동주는 자신의 자필원고를 후배에게 맡겼다.

정병욱 선생은 이를 받아 와 광양 자택에 보관했다. 그리고 선배가 순국한 뒤 원고를 바탕으로 윤동주의 유일한 시집 『하늘과 바람과 별과 詩』를 간행했다. 선생이 원고를 잘 간수하지 못했다면 지금의 시집은 없었을지도 모른다.

연희전문을 마친 선생은 서울대학교 국어국문학과에 입학해 본격적으로 우리 고전문학에 대한 연구를 시작한다. 일찍부터 교육에도 전념해 1948년에는 부산대학교에서, 1953년부터는 연세대학교에서, 1957년부터는 서울대학교에서 교수로 봉직했다. 서울대학교 박물관장과 학술원 정회원을 지냈다.

한국고전 연구의 새 물꼬를 트다

선생의 우리 문학 연구는 진부하지 않았다. 기존의 연구 성과를 충실히 소화하면서도 새로운 안목과 방법론에 입각한 연구의 가능성을 타진하는 한편 소외되고 주목받지 못하는 분야에 대해서도 관심을 쏟았다.

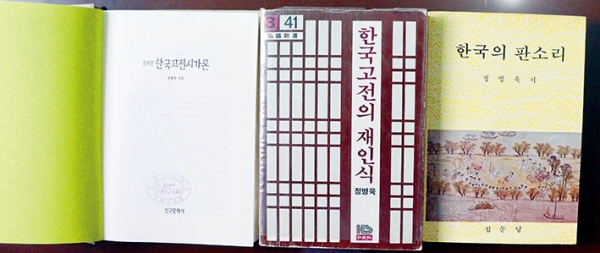

우리 고전문학의 꽃이라 할 만한 시조 작품의 문헌학적인 정리에 힘써 2376수에 이르는 시조에 주석을 단 『시조문학사전』(신구문화사, 1966)을 내놓았고, 『국문학산고(國文學散藁)』(신구문화사, 1959년)와 『한국고전시가론』(신구문화사, 1976)을 출간해 우리 문학 연구의 틀을 고치고 다듬는 데 많은 공력을 들였다.

또 당시만 해도 큰 관심을 받지 못했던 판소리에 대한 체계적인 연구에도 박차를 가했다. 판소리학회를 창립한 뒤 1974년부터 1978년까지 20여 명의 명창을 초빙해 100회에 이르는 판소리감상회를 꾸준히 열었다. 이런 대중화 노력과 함께 판소리 관련 자료와 연구에도 힘을 모아 『한국의 판소리』(집문당, 1981)를 간행했다.

하늘이 선생의 재능과 창조성을 시샘했을까? 한창 학자로서 활동할 나이에 가족과 후학들을 두고 1982년 10월 12일 하늘의 문창성(文昌星)이 되셨다.

옛날 읽던 책들이 주변에 없어 고서점에 주문해 선생의 책 몇 권을 입수했다.『한국고전의 재인식』을 펼쳐보니 오래된 활자 속에서 선생의 목소리가 들릴 듯했다. 주옥같은 글이 담긴 이 책에는 <서포의 생애와 인물>, <김자암과 화전별곡>, <구운몽의 서지적 해제> 등 고향 남해와 관련이 있는 글도 있어 사무치게 반가웠다.

선생이 남긴 열정과 저술들이 있기에 선생은 여전히 이 땅에 건재하고 계시다.