3·1 운동은 한민족의 민족정신을 드높인 운동이었다.

그러한 민족정신은 말과 글을 바탕으로 한다.

새로운 100년의 첫 해를 맞는 101주년 3·1절을 맞아, 우리말 우리글의 현주소를 돌아보고자 특집기고문을 싣는다. <편집자 주>

우리말 우리 문화

1) 우리 삶 우리 문화

가) ‘바늘귀’의 청각 문화

‘바늘귀’를 서양에서는 needle’s eye, 곧 ‘바늘눈’이라 한다. 동서양의 문화의 차이다. 우리의 문학 작품들에는 지는 잎 부는 바람은 물론, 신 끄는 소리나 문풍지 소리에 임을 기다리는 심정을 노래한 글들이 많다. 옛글만이 아니다.

이은상의 「성불사의 밤」은 객(客)마저 고이 잠들고 풍경만이 혼자 울라고 했다. 이에서 우리는 청각 문화를 읽는다. 반면에 ‘Do you understand(당신 이해하나요)?’란 질문에 시각 동사를 써 ‘Yes, I see.’라 답하는 데서 서양의 시각 문화를 읽는다.

나) 세로 문화의 ‘현수막(懸垂幕)’

매달아 내려뜨린 막이란 ‘현수막(懸垂幕)’은 종적인 신분제 사회의 유산으로서 서양의 ‘플래카드’와 비교된다. 곧 한자를 내리써 온 동양의 세로문화와 알파벳을 옆으로 쓰는 서양의 가로문화의 차이를 보이는 대표적인 보기다.

2) 속뜻 담긴 말

가) ‘첩(妾)’을 이른 ‘꼬마’

최세진의 『훈몽자회』(1527)에 ‘첩’을 ‘고마’라고 했다. 이 ‘고마’가 오늘에 ‘꼬마’로 변한 것으로 보이는데 작고 귀여운 어린이를 부르기에 왠지 미안하다. ‘첩’을 소실(小室)이라고도 한다. ‘작다’를 강조한 말이다. 아주 짧은 동안이란 ‘삽시간(霎時間)’의 ‘삽(霎)’이 ‘가랑비 삽’으로, ‘비우(雨)’와 ‘작다’는 ‘첩(妾)’으로 구성되어 있어 흥미롭다.

나) 동가홍상(同價紅裳)의 ‘다홍치마’

‘같은 값이면 다홍치마’란 ‘동가홍상’은 ‘같은 값이면 처녀’란 뜻이다. 청상(靑裳)은 기생, 청상(靑孀)은 과부로, 곧 이들보다 처녀가 좋다는 말이다. ‘아닌 밤중에 홍두깨’란 속담의 홍두깨는 남자의 어떤 상징물을 나타낸다. 따라서 이들은 여인들 앞에서는 쓰기가 쑥스러운 속담들이다.

다) 서쪽에 있던 ‘서방(西房)’

‘서방’을 국어사전에 글 서(書)의 ‘서방(書房)’이라 했다. 이 ‘書房’은 지난날 벼슬길에 나서지 못한 사람들이 모름지기 글방에 있어야 했기에 붙여진 말로 보인다. 그런데 『세조실록』에 “속(俗)에 사위는 서방(西房)에 묵게 하니, 따라서 사위를 서방이라고 부른다〔俗館甥於西房因號女壻爲西房〕.”라고 했다. 왕궁을 보아 동쪽에 사는 황태자나 왕세자를 ‘동궁(東宮)’이라 하고, 북쪽 깊숙이 기거하는 (남의) 어머니를 ‘북당(北堂)’이라 했다. 그러고 보면 ‘書房’은 ‘西房’의 별칭(?)이 아닌가 한다.

다시 보는 우리말

1) 아름다운 우리말

가) 귀여운 ‘나비잠’, ‘엉그름’과 ‘보굿’국어사전에는 잠자는 우리말이 많다.‘갓난아기가 두 팔을 머리 위로 벌리고 자는 잠’이란 ‘나비잠’이 그 하나다. 이 ‘나비잠’은 근래에 초등학교 교과서에 쓰이어 사랑을 받아 왔다. 가뭄에 논바닥이 갈라져 있는 모양을 ‘거북등 같다.’고는 하지만 ‘엉그름지다’라고 하지 않는다. 진흙바닥이 마르면서 넓게 벌어진 금이 ‘엉그름’이다. 굵은 나무의 비늘같이 생긴 껍데기인 ‘보굿’이란 말도 듣기가 어렵다.

나) 산에 사는 ‘메아리’

‘메아리’는 소리가 다른 물체에 부딪혀 되울려 오는 현상(소리)이고, ‘산울림’은 (땅속의 변화로) 산이 울리는 일이나 소리다. 그러므로 복수 표준어는 잘못이다.

‘메아리’는 ‘뫼살이’, 곧 ‘산에 사는 어떤 것’이라는 뜻이다. 이 ‘뫼살이’가 ‘뫼리>뫼아리>메아리’로 변했다.

죽어서 메아리가 되었다는 요정인 에코(Echo)의 이름에서 따온 ‘에코(echo)’와, 되돌아오는 소리라는 직설적인 중국의 ‘회음(回音)’, 나무의 영혼이라 할 일본의 ‘고다마(木靈)’들보다 얼마나 친근한 말인가.

山을 아직 ‘뫼 산’이라고들 하나 ‘메 산’이다. 한자 자전에도 그렇다. ‘뫼’는 산의 옛말이고, ‘메’는 산의 예스러운 말이다.

다) 잊힌 말 ‘하릅강아지’

‘바둑이’를 ‘강아지’로 아는 이도 있으나 ‘흰둥이’나 ‘검둥이’ 들과 구별되는 개의 한 종류다. 바둑이란 이름이 흰 돌, 검은 돌로 겨루는 놀이인 ‘바둑’에서 온 것이므로, 흰 점과 검은 점이 섞인 개라야만 ‘바둑이’다.

‘하룻강아지 범 무서운 줄 모른다.’란 속담이 있다.

그런데 이 속담은 본디 한 살짜리 개인 ‘하릅강아지’를 ‘하룻강아지’로 잘못 옮긴 것이다. 200년 전 다산 정약용 선생이 한문 속담집인 이담속찬(耳談續纂)』(1820)에 ‘하릅강아지 범 무서운 줄 모른다.’란 속담을 올릴 때, ‘일년지구(一年之狗)’라 해야 할 것을 ‘일일지구(一日之狗)’로 하여 ‘일일지구부지외호(一日之狗不知畏虎)’로 옮긴 까닭에 이같이 변해 버렸다.

‘하릅(한습), 이듭(두습), 사릅(세습), 나릅, 다습, 여습, 이롭, 여듭, 아습(구릅), 담불(열릅)’

우리는 사전 속의 이러한 말들에서 짐승의 나이를 달리 이른 옛 사람들의 지혜를 읽는다.

2) 문학 작품 속의 새

가) ‘으악새’는 ‘왜가리’

‘으악새’를 사전들에 ‘억새’라 했고, 한때 중학교 국어 교과서에서도 ‘억새’라 했다. 물론 ‘억새’의 방언이기도 하다. 그러나 ‘아, 으악새 슬피 우니 가을인가요.’란 옛 가요 「짝사랑」의 ‘으악새’는 ‘왁새’라고도 하는 ‘왜가리’다.

조류학자인 원병오는 왜가리가 ‘왁,왁’ 하고 울기에 ‘왁새’라 한다고 했다. 이 ‘왁새’를 2절의 뜸북새에다 맞추느라 3음절의 ‘으악새’라 했다. 근래에 나온 사전들에서 이를 확인할 수 있다.

국어학자 조항범은 『그런, 우리말은 없다』(2005)에서 “이 노래의 작사자는 노랫말을 쓴 배경을 설명하면서 ‘으악새’를 뒷동산에 올라가 보니 멀리서 ‘으악, 으악’ 우는 새의 소리가 들려 붙인 이름으로 설명한다.”라고 했다.

나) ‘두견새’와 ‘소쩍새’

‘두견새’와 ‘소쩍새’는 다르다. 그럼에도 복수 표준어로 처리하는 등 혼란을 빚어왔다. ‘두견새’는 주로 낮에 활동하는 철새로 뻐꾸기와 비슷하고, ‘소쩍새’는 밤새인 텃새(일부 철새)로 부엉이와 비슷하게 생겼다.

조류학자 원병오도 『동아원색대백과사전』(1983)에서 “옛날 시인들이 ‘두견새 우는 밤에….’로 읊은 것은 소쩍새의 오인이었다.”라고 했다.

주로 북한 지역에서 써 온 ‘접동새’는 ‘소쩍새’의 별칭이라 하겠다.

3) 우리말이 뿌리가 된 일본어

가) 우리의 택암(澤庵) 스님이 만든 ‘다쿠앙’의 ‘단무지’

‘단무지’인 ‘다쿠앙’은 고구려 택암(澤庵, 다쿠앙) 스님이 만들었다고 일본의 『고승대덕전』에 수록되어 있다고 했다.(김상조, 전 경상남도사 편찬위원)

일본 사전들은 동해사에 있던 택암(澤庵, 1573년~1645) 스님이 만들었다 했고, 홍윤기의 『일본문화백과』(2000)에도 “다쿠앙은 에도 시대 초기에 다쿠앙(1573~1645)이라는 조선인 승려가 고안해 냈다는 설이 있다.”라고 했다.

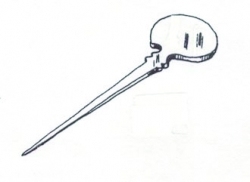

나) 버드나무 가지 ‘양지(楊枝)’의 ‘요지’와 ‘이치개’

‘이쑤시개’는 버들가지로 만들었기에 ‘양지(楊枝)’라 한 것을 일본 사람들이 ‘요지’라 했다. 양치질(養齒-)도 실은 양지질(楊枝-)이 변한 말이다. ‘이 요지’를 ‘이쑤시개’로 고쳤다. 그런데 ‘이쑤시개’는 뜻은 물론이고 듣기에도 거북하다. 그래서 만든 말이 ‘이치개’인데 육영수 여사의 부탁으로 최현배 선생이 제안했다. ‘빗치개’란 예쁜 말이 있다. 여인들이 빗살 틈의 때를 빼거나 가르마를 탈 때 쓰던 용구다. ‘치다’는 ‘더러운 물건을 파내거나 그러내다.’란 뜻이다. 그러므로 ‘이치개’는 잇새의 불결한 물건을 없애는 도구 이름으로 안성맞춤이다.

다) ‘왔어예’의 ‘왔소이’와 ‘아침 해’의 ‘아사히’

일본 마쓰리 가마꾼들의 소리 ‘왔소이’는 고대 조선어 ‘오셨다’란 뜻이라고 한다(시게카네 히로유키 『풍습사전』, 1978). 경상도 말인 ‘왔어예’가 뿌리인 듯하다.

그 외 국가의 뜻인 우리말 ‘나라’가 일본의 지명인 ‘나라(奈良)’로, ‘(신을) 맞으리’는 ‘마쓰리(祭)’로, ‘아침 해’는 ‘아사히〔朝日〕’란 말로 쓰이고 있다.