특별기고

화방사는 고려시대 진각국사 혜심이 서면 연죽에 있던 연죽사(煙竹寺)를 지금의 위치 근처로 옮겨 중창해 영장사(靈藏寺)라 하다가 조선시대에 들어 임진왜란 때 불타고 인조 때에 현 위치에 복원하여 화방사라고 하였다. 화방사에 고려와 혜심의 흔적을 느낄 수 있는 역사유물이 전해 내려왔다. 바로 옥종자(玉宗子)다. 먼저 옥종자에 대한 이해를 돕고자 고현면 대곡리 출신인 이청기 선생의 『남해도』에 나오는 화방사와 옥종자에 관한 내용을 원문 그대로 옮긴다.

망운산 화방사(望雲山 花芳寺)

망운산 화방사는 고현면 대곡리에 있다. 화방사의 사지(寺誌) 또한 임진왜란시에 소각되어 확실한 유래가 밝혀지지 못하고 있다. 구전과 사기(寺記)에 따르면 신라 문무왕 또는 신문왕조 금산(錦山)에 보광사(普光寺)가 세워진 이후(670년∼700년대이후) 망운산 남쪽 산록에 연죽사(煙竹寺)로 시발되었으며 그 뒤에 진각국사 혜심(眞覺國師 慧諶)이 현 위치 근방으로 옮겨지어 영장사(靈藏寺)라 하였다고 한다. 그런데 임진왜란시에 왜병의 구략(寇掠)으로 사찰은 불타버리고 그 후 약 40년 후 되는 인조 15년(1637년)에 승 계원(戒元) 영철(靈哲)이라는 이가 현재의 위치에 이건중수(移建重修)하여 화방사라 개칭하였다고 전해지고 있다.

그런데 망운산 남록에 있던 연죽사를 이건한 진각국사는 고려 고종 때 조계산(曹溪山) 제2세국사(第二世國師)로서 속성은 최씨 호는 무의자(無衣子) 탑호는 원소(圓炤) 법명이 혜심으로 당대 저명한 고승이었으며 고종21년 서기 1234년에 입적하였다. 그러므로 화방사의 전신인 영장사는 적어도 지금부터 738년 전에 이건 되었던 고찰이지만 그것이 임진왜란 때 불타버렸으니 우리 향토에서 귀중한 문화재를 잃게 된 것이 애석하기 한이 없다. 현재의 보광전(普光殿)은 335년 전에 이건중수 된 셈이다. 규모는 용문사(龍門寺) 대웅전과 같이 정향 3간 측 3간 고 9미터로 크지는 않으나 내부구조와 조각이 삼남(三南)에서 보기 드문 것으로 알려져 있다.

현재 보관중인 동산문화재로는 옥종자와 쇠시루 금구(金口, 禁口) 등을 비롯해서 2천자목판본 이충무공비문목판(李忠武公碑文木版) 등이 보관되고 있다. 이 옥종자는 사찰이 창건되면서 만들어져 심지 불을 밝혀놓는 이른바 사발 등잔인데 만약 그 불이 한번 꺼지면 다시는 켤 수 없는 엄한 금기가 그 특징을 이루고 있다. 화방사의 옥종자는 서기 1234년 이전에 세워진 영장사 때 만들어져 연연(連連) 360여년을 점화되어 오다가 임진왜란 때 영장사가 불타면서 그 불이 꺼지게 되어 오늘에 이르기까지 점화치 못하고 보존만 되어오고 있는 것이다.

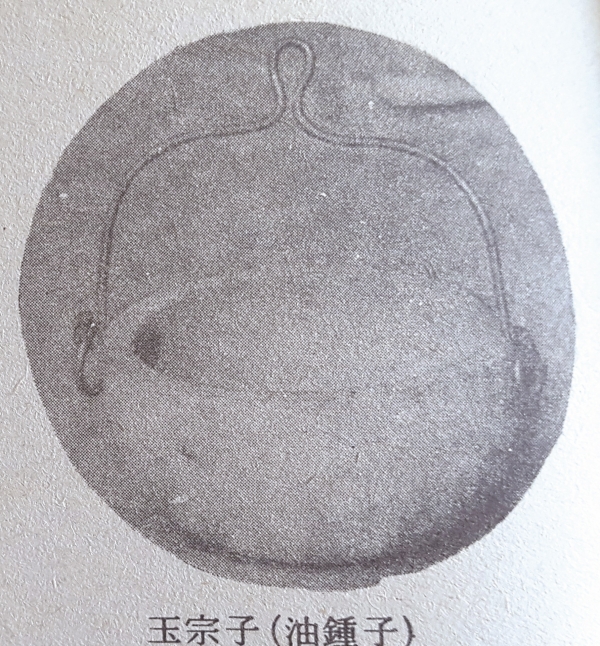

▲ 화방사 옥등(고려후기, 높이 12, 지름 24cm, 『남해도』에 실린 사진)

※ 남해옥종자(南海玉宗子)

‘옥종자(玉鍾子) 또는 유종자(油鍾子)가 본래의 이름이다. 이 옥종자는 원래 사찰이 건립되어 불상을 봉안함과 동시에 기름을 넣어 심지에다 점화하여 경내를 밝히는 이른바 옥으로 만든 사발 현등(懸燈)이다. 어느 사찰에서든지 한 번 점화하였다가 그 이유 여하 간에 그 불이 꺼지게 되면 두 번 다시 점화해서는 아니 되는 것이 하나의 특질로 알려져 있다.

현재 화방사에 보관 중인 남해옥종자에 대하여는 남겨진 정확한 기록은 없으나 대체로 지금부터 730여 년 전인 서기 1234년 이전에 화방사가 진각국사 혜심이라는 고승에 의해서 영장사라는 이름으로 창건될 무렵 불상봉안과 함께 만들어져 점화된 것으로 추측되고 있다. 구전에 의하면 남해옥종자는 연금(連錦) 360여 년간에 걸쳐 한 번도 꺼짐 없이 성화(聖火)로서 불타 내려오다가 임진왜란 때 왜적에 의해 영장사가 소진되어버리면서 그 불이 꺼졌기 때문에 두 번 다시 점화할 수 없어 현물만 전하여 내려오고 있는 것이다. 직경 24센치 고 12센치 깊이 11센치 두께 2센치 무게 3.9키로그램 용량 3릿틀’(이청기, 『남해도』, 1976년)

화방사에 전해져 내려오던 800년 된 보물 옥종자

화방사에는 고려 고종 때 만들어져 점화된 후 임진왜란 때 절이 불타면서 꺼졌다고 전해 내려오는 옥돌로 만든 등잔인 ‘옥종자(玉宗子)’가 있었다. 이 옥종자는 한 번 불을 붙이면 꺼뜨리지 말고 계속 켜 놓아야하고, 꺼뜨렸다면 다시는 불을 밝혀서는 안 된다는 전설에 의해 한 번 꺼진 후로는 지금까지 불을 켜지 못한 채 어둠속에 갇혀 있었다고 한다. 현재 남아있는 고려시대 옥등은 흔치 않으며 사진에서 보듯 국립중앙박물관의 천축사 옥등과 많이 닮았다.

이청기 선생이 ‘내부구조와 조각이 삼남(三南)에서 보기 드문 것으로 알려졌다’고 했던 보광전이 1981년 화재로 소실되면서 「이충무공비문목판」이 불타고 그 후로 옥종자는 애석하게도 행방을 찾을 수가 없다. 보광전은 1984년 복원되어 대웅전으로 이름을 바꾸었고 「이충무공비문목판」은 1995년과 1997년에 복원되어 해군사관학교와 화방사에 각각 한 점씩 보관되어 있다.

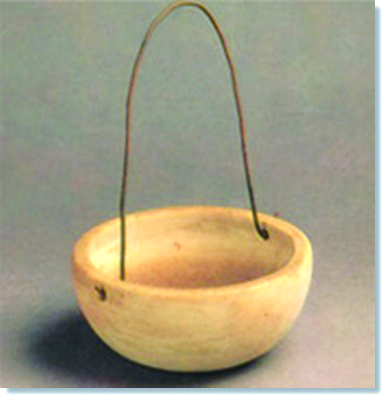

화방사 옥종자는 직경 24cm, 높이 12cm, 깊이 11cm, 두께 2cm, 무게 3.9kg로 상당히 큰 편이다. 두터운 기벽을 지닌 반구형의 몸체에 상부의 구연을 편평하게 자른 모습으로 바닥은 굽 없이 둥그렇게 되어 있고, 구연 아래쪽 두 군데에 구멍을 뚫어 고리를 걸었다. 국립중앙박물관 소장의 천축사 옥등을 비롯한 고려시대 옥등과 형태와 크기가 거의 유사하다.

고려시대 옥등

옥등은 고려시대 불교의 융성과 함께 많이 사용되었으며 심지는 한지로 꼬아 만들고 기름은 참기름을 사용했다고 한다. 선원사 옥등은 백옥으로 만들어진 등잔으로 고려 충혜왕 2년(1341년)에 삼한국대부인 김씨의 발원에 의하여 만들어진 것이며 강화 선원사에서 사용하던 것임을 알 수 있는 명문이 있다. 도봉산 천축사(天竺寺) 출토 옥등은 높이 10cm, 입지름 20.1cm로 13-4세기에 만든 것이며, 청도 운문사 옥등은 높이 8.8cm, 지름17cm로 고려후기에 제작된 것이다. 강화 전등사 옥등은 고려 충렬왕 8년(1282)에 왕비 정화궁주가 옥으로 만든 등을 시주하면서 절 이름을 전할 ‘전(傳)’, 등잔 ‘등(燈)’자를 써서 전등사(傳燈寺)라 불리게 되었다고 한다.

▲ 천축사 옥등(고려 13-4세기, 높이10, 지름 20.1cm 국립중앙박물관)

▲ 운문사 옥등(고려후기, 높이 8.8, 지름 17cm, 운문사)

▲ 선원사 옥등(고려 1341년, 지름 14.8cm, 동국대 박물관)

동국대 박물관에 소장되어 있는 강화도 선원사 옥등은 ‘지정원년(1341년) 신사사월 선원사불전우 시주삼한국대부인 김씨(至正元年辛巳四月 禪源寺佛前于 施主三韓國大夫人 金氏)’의 명문이 새겨져 있다. 크기가 14.8cm 정도이고 삼한국대부인 김씨가 선원사 불전에 시주하였음을 알 수가 있다.

▲ 전등사 옥등(고려 1282년, 지금은 전하지 않는다.)

고려 충렬왕(1274~1308)의 정비였던 정화궁주(貞和宮主)는 고려가 몽골에 항복하고 원나라의 부마국이 되면서 별궁으로 내쳐졌고 왕비의 자리는 제국대장공주(칭키즈칸의 손자인 원나라 세조 쿠빌라이의 딸)에게 빼앗겼다. 정화궁주는 불력으로 고난을 물리쳐 달라는 발원과 함께 옥등과 대장경을 강화 진종사에 시주했다.

옥등은 단순히 옥으로 만든 등잔이 아니라 불법을 널리 전하는 법등(法燈)의 의미를 담고 있다. 등불이 어둠을 밝히는 것처럼 불법을 널리 펼쳐 세상의 고난과 어리석음을 물리친다는 것이다. 이후 절 이름을 진종사(眞宗寺)에서 전등사(傳燈寺)로 바꾸었다고 한다. 그러나 옥등보다는 대장경을 전해 전등사로 개칭되었다고 하는 의견도 있다. 불법을 전하는 것이 곧 환하게 등불을 켜 세상을 밝히는 것과 다르지 않기 때문이다.

▲ 해인사 옥등(고려 1273년, 높이 24, 지름 37.5cm, 해인사 박물관)

해인사 박물관에 있는 ‘해인사 지원10년명 고려옥등(海印寺 至元十年銘 高麗玉燈)’은 3개의 구멍을 철사로 연결해 연등처럼 매달았던 대형 옥등이다. 이 옥등에도 명문이 새겨져 있다.

특위성수천장 지원선고생정토 제자무제난액종생정토 법계생망공오무생 조성대옥등일개 현우해인사 지원십년삼월일 상주목사이숙립(特爲聖壽天長 之願先考生淨土 弟子無諸難厄終生淨土 法界生亡共悟無生 造成大玉燈一箇 懸于海印寺 至元十年三月日 尙州牧使李淑立)

‘특별히 임금님의 만수무강을 위하고 돌아가신 부모님이 정토에 태어나고, 제자가 여러 재난 없이 마침내 정토에 태어나고, 법계의 모든 이들이 함께 무생을 깨닫기를 발원하면서 큰 옥등 1개를 조성하여 해인사에 매단다. 지원 10년(1273, 원종 14) 3월 상주목사 이숙 세운다’라며 임금과 부모, 제자, 모든 중생의 만수무강과 극락왕생, 깨달음을 기원하며 상주목사 이숙이 옥등을 시주한다는 내용이다.

고현면 오곡리 광명이의 꺼지지 않는 등불

불교에서 옥등의 의미는 단순히 불을 밝히는 도구를 넘어 중생들의 어리석은 마음(무명〈無明〉)에 환한 진리의 등불을 밝혀 괴로움을 벗어나게 해준다는 의미에서 광명등(光明燈)이라고 불렀다. 팔만대장경 판각의 현장인 고현면 오곡마을 남쪽 골짜기에 광명(光明)이라 부르는 작은 마을이 있다. 이곳에 전해 내려오는 이야기를 살펴보면 꺼지지 않는 진리의 등불과 연관이 있어 보인다. 전설을 따라 가보자.

오곡마을 뒷산인 독산에 살던 진례공 앞에 도승이 나타나 건너편 등을 가리키면서 등불을 끄지 않고 산천동야를 밝혀주면 삼봉(三鳳)이 다시 와서 세상을 밝힐 것이며 마을에 정자나무를 심으면 외침을 당하지 않을 것이라고 하였다. 진례공이 건너편 등에 살고 있던 연봉공을 찾아가 상의하여 연봉공이 등불을 밝히고 진례공은 정자나무 심을 곳에 있던 나무를 베어내고 괴화(槐花)나무 한그루를 남겼다. 연봉공이 등불의 기름을 감당할 수가 없어 고심 끝에 고갯마루의 이름을 광명이라 지으면 영원히 등불이 꺼지지 않을 것이라 하여 광명등(光明嶝)이라 불렀고 홰나무 정자목이 있는 안마을을 회정마을이라 하였다.(『오곡리지』, 오곡마을회, 2014년)

고갯마루에 불멸의 등불을 밝히고 정자나무를 심으면 삼봉산에 세 마리의 봉황이 나타나 평화롭고 행복한 세상이 될 것이라고 했는데 홰나무 정자목은 해결되었지만 꺼지지 않는 등불은 기름이 한정 없이 드는지라 예사문제가 아니었다. 그러나 우리 남해의 선조들은 간단히 한 방으로 해결해 버린다. 보광산을 비단으로 다 덮을 수 없으니 비단 금(錦)자를 써서 금산(錦山)이라 한 것처럼 고갯마루의 이름을 광명(光明)이라 지어 영원히 꺼지지 않는 불멸의 등을 밝힐 수 있었던 것이다.

염원과 희망의 등불 ‘남해옥종자’를 다시 밝히자

화방사 옥종자는 800여년 전에 만들어져 400여년 동안 팔만대장경 판각의 현장을 밝혀오다가 임진왜란 때 화재로 등불이 꺼져 400여년을 암흑 속에 갇혀 있다가 1981년 다시 큰 불이 난 후 사라져 버렸다. 38년이 흘렀다. 옥종자를 찾을 수 없다면 똑 같이 다시 만들 수는 없을까? 다행히 옥종자의 사진과 크기, 무게, 용량 등의 정확한 치수가 남아있어 제작에는 큰 어려움이 없을 것이다. 고려시대 명문옥등에서 살펴보았듯이 전등사 옥등은 정화궁주가, 선원사 옥등은 삼한국대부인 김씨가, 해인사 옥등은 상주목사 이숙이 시주하였다. 우리 남해인들이 십시일반 뜻을 모아 남해옥종자를 다시 만들자. 잃어버리고 부서져버린 것을 한탄하지 말고 새로이 심지를 돋우고 기름을 부어 희망의 등불을 밝히자.

고려 고종 때 불타버린 대장경을 다시 판각하면서 지은 『대장각판군신기고문』에 ‘금구옥설(金口玉說〈대장경〉)은 본래 이루게 되거나 헐게 되는 것이 아니고, 그 붙여 있는 바가 그릇이라 그릇의 이루어지고 헐어지는 것은 자연의 운수다. 헐어지면 고쳐 만드는 일은 또한 꼭 해야 할 것이다. 이런 큰 보배가 없어졌으면 어찌 감히 역사가 거대한 것을 염려하여 그 고쳐 만드는 일을 꺼려하겠나?’라고 하였다.

또한 조선 중종 때의 『삼국유사』 복간 발문에도 ‘아아! 물건이란 오래되면 반드시 폐해지고 폐해지면 반드시 일어나게 마련이다. 이렇게 일어났다가는 폐해지고 폐해졌다가는 다시 일어나게 되는 것이 바로 당연한 이치이다. 이러한 이치를 알아 일으켜 그 전하는 것을 영구하게 해서 또한 후세에 배움이 되기를 바라는 바이다’라며 부서지고 사라지면 다시 만들어야 하는 것이 당연한 이치라고 말하고 있다.

오곡 광명이의 등불 전설에서와 같이 ‘광명옥종자(光明玉宗子)’라 이름 지은 영원히 꺼지지 않는 불멸의 등을 만들어 밝히자. 그리고 팔만대장경 판각지 남해에 ‘분사남해대장도감’을 복원하는 큰 서원을 발하여 ‘기해세 대한민국 분사남해대장도감 개판(己亥歲 大韓民國 分司南海大藏都監 改版)’이라는 간기(刊記)를 새긴 새로운 역사의 장을 펼쳐나갈 수 있기를 간절히 염원한다.